以前の記事はこちら

その1 導入編 その2

使用準備(?)編 その3 使用編① その4 使用編②

本業のマクロ撮影のメインレンズとして活躍してもらうため、新しいレンズを導入しました。

2025年4月に「M.ZD 90mm F3.5 Macro IS

PRO」を導入しました。

これまで主力のマクロレンズとして活躍してくれていた「Laowa 100mm F2.8 2X Ultra Macro

APO(Canonマウント)」の描写性は素晴らしく、MF専用レンズということも含めて特に不満は持っていなかったし、むしろ「純正90mmマクロに負けてなるものか」という対抗心を燃やしていたishidaです(^^)

ただ、MFTフォーマットの物理特性にも起因する「小絞りボケ(回折ボケ)」のため、せっかくシームレスに2倍まで寄れるのに撮影倍率の高い状況でもF11くらいまでしか絞れないというのが悩みの種でした。

2025年の3月、オリンパスつながりで知り合ったFacebook友達のKennyさんが90マクロを導入されたのに際し、実際に触らせてもらった第一印象は「メチャ軽いなあ」というものでした。

その後、Kennyさんと一緒にフィールドに出掛けて同じ被写体を撮影した結果に愕然、「小絞りボケ、全然目立たんじゃん(^^;」

これまでは「回折って光学的な物理特性だから仕方ないよね」と諦めていたのですが、光学設計の配慮によるものなのか、画像処理との合わせ技なのか、M.ZD

90mm マクロではF16まで絞ってもLaowa 100mmのF11よりもシャープです。

これまで使用してきた「M.ZD 60mm F2.8

Macro」「Laowa 100mm F2.8 2X Ultra Macro APO」「TAMRON 90mm F2.8 Di Macro VC

USD Model

F004」などと比較してみると、やはり60mmマクロも含めた純正レンズの描写のほうがよりシャープな結果となり、純正品はレンズ情報をもとにした回折ボケ補正機能が効果的に働いているということなのかもしれません。

ううむ、結果を見てしまうとその魅力はなかなか大きいなあ…

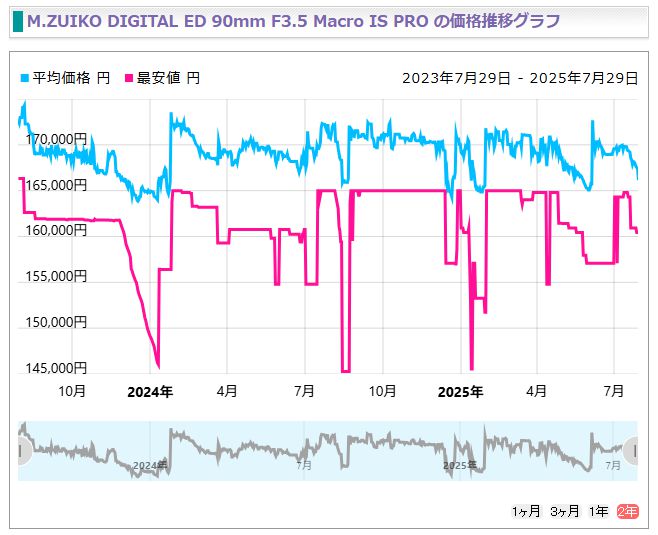

でも、「PRO」の名前を冠しているだけあって単焦点レンズとしては非常に高額なうえに、昨今の物価高騰も手伝ってか中古品でさえ新品価格と大差ないお値段なのを見て、やや腰が引けてしまいました。

なんて言いつつ、何とかドットコムなんかで価格推移をチェックしているishidaです(^^;

2023年末に顕著な値下がり傾向後に再び上昇、以降ずっと高値傾向なのは価格操作か…?

で、2025年4月17日に帰宅したら、何だか地味な段ボール箱が届いていました…なんて、価格が希望に近いものを見付けて辛抱たまらずGetしちゃいました。

「マクロが本業」と言って憚らないishidaですので、この結果は必然ということで(^^)

とはいえ、これでまた「M.ZD

300mm F4 IS

PRO」購入のためのサンヨン預金(ヘソクリともいう)がリセットされてしまいました(^^;;;;;;;;

【

ハンズオンの印象 】

当初の印象通りサイズのわりに軽量なレンズで、重量はLaowa

100mmが680g(マウントアダプタ込みだと795g)なのに比べると、453gと拍子抜けするくらい軽量です。

しかし、フォーカスで全長が変化しない代わりに、90mmレンズとしては最初から長いレンズとも言えます。(Laowa

100mmも同様)

金属鏡筒を採用していない(フォーカスリングだけは金属製?)ため何となく質感が寂しいという声も聞きますが、見た目の品位はPROレンズと一般レンズの中間くらいかしら(^^;

鏡筒の主要な内部機構にも金属は使われていない(そもそもフォーカス移動もヘリコイドではなくリニアモータによる直線運動みたいだし)と思われ、おかげで軽量だとか極寒の環境でも手が冷たくならない、夜間に結露しづらいというメリットも無くはないかな。

スペック的にはF3.5という開放F値はPROレンズとしては寂しさも感じるものの実害といえば精神衛生上の不都合程度ですが、何よりも前面から見たレンズの表情は極めて寂しく、PROレンズと称する資格さえ疑いたくなるチープな雰囲気を醸し出しています。(Laowa

100mmも前玉は小さい傾向だが、価格は1/3だし、全金属鏡筒でずっしりとした質感です)

まあ、赤いハチマキや金色の帯とかが欲しいわけではないですけどね(^^;

ただ、フォーカスリングやフォーカスクラッチ、各種スイッチ類の動きはきっちりしており、安っぽさは感じません。

正面顔は本当に殺風景ですが、レンズ前面側に文字がないのは写り込み対応だと思います。

何とも寂しいフロントフェイス。前玉は小さくて寂しいが周囲に文字とか入っていないのはよろしい。

細長さが際立つ「Laowa 100mm+マウントアダプタ」との比較。

【 操作性について

】

フォーカスリングのトルク感は適正だと思う反面、必要以上にフォーカスリングの幅が大きいためレンズをしっかりホールドしようとするとリングに力が掛かってピントがずれてしまうというケースは多々あります。

ただ、それは鏡筒の細い60mmマクロのほうがより顕著で、レンズの長さ・太さともに二回りほど大きい90mmマクロのほうがだいぶ軽減はされます。

レンズ単体で撮影倍率2倍まで寄れるというのはAF対応のレンズとしては孤高の性能ですが、等倍以上の撮影となると被写界深度やライティングなどの課題が大きく、Laowa

100mmの場合はついつい意図せず寄りすぎてしまう傾向があったので、このレンズのように「等倍以上の撮影時はS.MACROモードに切り替える」という仕様は納得できます。

通常モードでは等倍以上にフォーカスしないため、フォーカスリングを目一杯回せば等倍位置に置きピンすることも可能ですが、逆にS.MACROモードになっている場合は等倍位置に置きピンするのは困難で、フォーカスリングを手前に引いてMFに切り替えてレンズの指標を見ながら操作する必要がありますが、覗き込まないとよく見えません。(60mmマクロのように物理的な距離指標窓があるか、モニター/ファインダーに距離情報か倍率を表示してくれれば良いのに…)

また、フォーカスレンジ切り替えスイッチで「S.MACRO/0.25-0.5m/0.25m-∞」を切り替えますが、フォーカスリングを手前に引いてMFモードにしてもこのフォーカスレンジにならった範囲にしかフォーカスできない(レンズの指標と挙動が合わない)というのも、親切なのかおせっかいなのか、ちょっと首をかしげてしまう仕様です。

そして、一番の懸念点であマニュアルフォーカス時の操作性については予想通り、OM-1に装着してAFでカメラ任せに使える状況であれば大きな不満はありませんが、そこから微調整したり、そもそもフォーカスが大きく外れているような状況ではもどかしくて、はっきり言ってishidaにとっては非常に不愉快な操作性です。

もともと電子フォーカスには違和感が大きいんですが、MFTレンズ共通の「ゆっくり回すと細かくフォーカス移動・速く回すと大きくフォーカス移動」という仕様も違和感しか感じません。(特許の縛りとかあるかもしれませんが、他社には電子フォーカスの挙動を回転量に応じた「リニア」に変更できるものもあるよね)

ishidaの場合、撮影対象の位置関係を見てある程度の位置に置きピンして被写体を確認しながら接近したり、撮影位置にカメラを持って行ってから予想の位置に手動でフォーカスを持って行くといった使い方が多かったので、余計に不都合を感じます。

撮影対象の昆虫にぐっと接近してからAF/MFでフォーカス駆動すると、モーターからの高周波音で相手が逃げてしまうことも多いし…

(超音波モータ駆動ではなくても、デジタル制御されたモータの励磁音には人には聞こえなくても昆虫には聞こえる高調波を含んでいるのでこれは多くのレンズで同じ悩みがありますが、超音波モータ駆動のレンズでは大方がMF時はモータ駆動せずフォーカスリングによる部理的なフォーカス移動が可能ですが、電子フォーカス専用のレンズではMF時もモータ駆動となってしまうので、駆動音は発生してしまうのもやや残念)

実際、トンボやハンミョウなどの敏感な昆虫では、AFでもMFでもモータ駆動した瞬間に逃げられてしまうケースが多々あります。

(昔みたいなDCモータでジーコジーコいうレンズが良かったという訳ではありませんけど、高調波は確実に少なかったと思う…)

また、マクロレンズをAFでマクロ撮影する場合は、どうしてもフォーカスが大外れして対象が見えない状況からAFが大きくスキャンすることが多くなるためフレーミングも合わせづらいし、シャッターチャンスも逃しやすいんです。

フォーカスクラッチを「MF」側にスライドさせて行うMF操作自体はこれまで使ってきている「PRO」レンズと同様ですが、このレンズは特にフォーカスレンジが広いにもかかわらず回転角が他のレンズ同様に90度ほどしかなく、相対的にエンコーダーの分解能が荒いため無限遠に近い距離ではMFでフォーカスをぴったり合わせるのは物理的に不可能でした(^^;

(90度の回転角のうち、30度近くが等倍~2倍の範囲にあたり、特に∞~2m間は10度もないのでエンコーダの1デジットでフォーカス位置を飛び越えてしまう)

そのうえ、等倍になる位置にクリックやストップはなく、S.Macro(~2倍)の範囲は通常モードでは不感帯になっているというのもちょっと使いづらい。

「M.ZD

40-150mm F2.8

PRO」でもフォーカスクラッチをMF側にした場合の回転範囲は90度くらいだが、近接撮影の範囲が狭いため分解能的にはまだマシなのに対し、マクロレンズまでこの仕様はちょっとダメすぎでは??

ちなみに、MF専用の「Laowa

100mm」は別としても、「TAMRON 90mm Model

F004」の場合は超音波モータ駆動であり、AFモードでもフルタイムマニュアルが使える(機械的にフォーカス群を移動できる)ため、AF/MFの操作がシームレスでとても使い易かったのでした。(最新のミラーレス用になったタムキューレンズは電子フォーカスらしいけど)

フォーカスリングを手前に引いた状態。∞~0.224mの間で回転角が90度くらいしかない。

【 描写性について

】

実際に使ってみて、これまで優秀だと思っていた「TAMRON 90mm Macro」や「Laowa 100mm

Macro」を凌ぐ解像性能(解像感)なのが実感できました。

電子的な補正も含めてシステムとして吐き出す画像は「PRO」の名称を冠したレンズにふさわしく、拡大率の大きいMFTに最適化された光学設計がもたらす圧倒的な性能ですね。

2025年に西表島で同宿だったトンボの専門家H氏(C社R6Ⅱ+白いレンズ装備)に撮影画像を見せても、シャープさにびっくりしていました(^^)

(もちろんカメラの液晶モニタ上でのことですけど…)

ただ、解像力やシャープネスについては文句なく高画質で満足度が高い思うのですが、絞り込むとやや後ボケがうるさく感じたり玉ボケがカクカクしてくるのはちょっと不満。

開放F値が3.5のわりには絞り開放での周辺の口径食も目立ち、周辺の玉ボケがレモン型になって被写体によってはとてもうるさく感じます。

他のPROレンズや60mmマクロでは玉ボケのカクつきは気にならないし、玉ボケについては「TAMRON

90mm

」が最も好ましく、さすが「ポートレートマクロ」を自称しているだけあってボケ味もキレイです。

なんて、ネガティブな点ばかり書いていますが、期待値が大きかったこともあってちょっと辛口となっているだけで、実際には「システムでの描写性」は一番気に入ってます。

しかし、同門のM.ZD

60mmマクロが非PROレンズにもかかわらず高性能なのも侮り難く、本レンズが「PRO」を冠しているとはいえ頭一つ抜け出すほどではないとも感じる…

(深度合成や防塵防滴にも対応し、価格も1/4程度の60mmマクロのコスパの高さが際立つ)

【 その他気付いた点

】

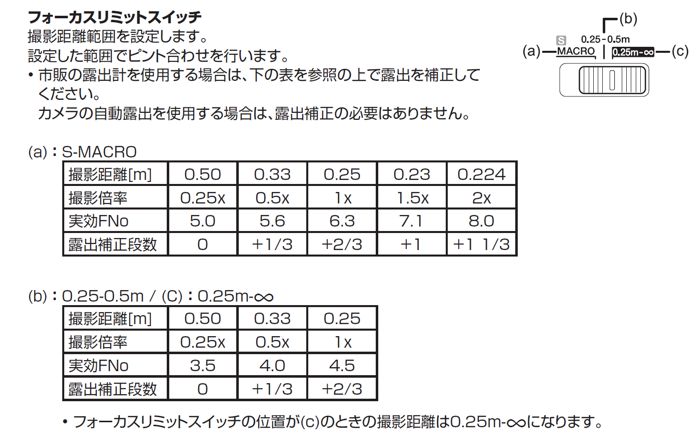

前述のフォーカスレンジ切り替えスイッチの設定とフォーカスリングを手前に引いてMFモードにした際にレンズの指標と挙動が合わないというのも使い勝手的にやや困惑しますが、実効F値についても「S.MACRO」にすると開放でF5となる謎の仕様となっています。

説明書にも書かれていますが、通常モード(0.25-0.5m/0.25m-∞)の場合は0.5mでは実効F値は3.5ですが、S.MACROモードにすると同じ0.5mでも何故かF5になります。

近接撮影で接近すればするほど実効F値が暗くなってゆくのは当然ですが、同じ0.5mでもモードの違いで実効F値に差があるってどういうことかなと思いすよね。

初めはS.MACROにすると内部のレンズ群の配置が変わるのかなとも思いましたが、前から覗くと実は単純に絞り羽根がF5の位置まで絞り込まれています。

これって、F3.5のままで最近接距離まで寄ると光学的に無理があるので、強制的に絞っているっていうことかしら?

【 作例 】

【 M.ZD 90mm 】F16 1/250sec +0.7EV ISO200

フラッシュ同調

中央部を1400×1400Pixelにトリミング後に1/2にリサイズ

F3.5 1/2000sec ISO200

背景の玉ボケは周辺が極端にレモン形。(クリックで元サイズの画像を表示)

F3.5 1/320sec -0.3EV

ISO200 (クリックで元サイズの画像を表示)

F13 1/250sec -0.3EV ISO200 フラッシュ同調

中央部を1400×1400Pixelにトリミング後1/2にリサイズ。体毛のシャープ感に注目。

【 Laowa 100mm 】 F11 1/250sec ISO200

フラッシュ同調

【 Laowa

100mm 】中央部を1400×1400Pixelにトリミング後1/2にリサイズ

F13 1/250sec -0.3EV ISO200

フラッシュ同調(クリックで元サイズの画像を表示)

【 M.ZD 90mm 】F11 1/250sec ISO200

フラッシュ同調

画像の中央付近を700×700Pixelに切り出し。

【 M.ZD 90mm 】F16 1/250sec +0.7EV ISO200

フラッシュ同調

中央付近を700×700Pixelに切り出し。F11に比べるとややシャープネスが低下している。

【 M.ZD 90mm 】F5 1/250sec +0.3EV ISO3200

【 M.ZD 90mm 】F3.5 1/250sec +0.3EV ISO1600

【 M.ZD 90mm 深度合成 】F3.5 1/250sec

+0.3EV ISO1600

【 M.ZD 90mm】F16 1/250sec -0.7EV ISO200

【 M.ZD 90mm】F16 1/250sec -0.7EV ISO200

中央部を1400×1400Pixelにトリミング後1/2にリサイズ。

【 M.ZD

90mm+MC-14 】F11 1/250sec +0.7EV ISO320

(クリックで元サイズの画像を表示)

【 総合評価

】

ネットでこのレンズの性能評価を見ると、各種収差は非常に低く抑えられており画面の均質性も高いが素の解像力は「最良」ではなく「良」レベルとの評価もあります。

しかし、収差が少ないというのは開放でも使えるなど単純に嬉しい反面、軸上色収差や周辺減光などについてはカメラ側で補正してくれたり、そもそもishidaのように絞り込んで使う条件ではあまり気になりません(^^;

ishidaのように等倍前後で絞り込んで撮影するケースが多いのであれば、絞り込んでもシステムとしてシャープな絵を吐き出してくれることは他には代えがたいメリットがあると思うんですが、花とかトンボなど対象が大きい・あまり絞り込んで使わないといったケースだと、前述の「TAMRON

90mm Macro」や「Laowa 100mm

Macro」でも描写には全く不満はないし、MF時の操作性も良いとも言えます。

(マウントアダプタ経由で使用するのでC-AFが使えないなどといった機能上の制約はあるが、そもそも動体をMFで追い掛け易いというメリットもある)

フルサイズのイメージサークルの中央だけ使っているというイメージで語られることの多いMFTですが、拡大率が高いMFTフォーマットのレンズは収差や解像性能に対するパスクライテリアが高いうえに製造上の精度も求められるため、製造コスト的にも厳しい面があるというのは理解はしていますが、比べちゃいけないと思いつつC社の「RF

100mm F2.8L Macro

IS」と同等という販売価格には割高感を感じてしまうのは致し方ないところでしょうね。

(実際にはOMDSユーザーのマクロ比率は高いと思うので、ワールドワイドでどちらのレンズが多く出荷されているのかは興味津々ですけど…)

身内に60mmマクロという強力なライバルがいるという状況でもあり、非常に尖った仕様・性能となっているだけに「使う人を選ぶレンズ」「どうしてもその性能が欲しい人だけが選ぶレンズ」とも言えます。

という訳で、総合的に評価すると「フォーカスクラッチを使ったMF時の動作分解能が遠距離ではダメダメレベル」「単体で撮影倍率2倍、強力な手振れ補正、描写性良好、防塵防滴、テレコンも使用できる機能性といったポイントは至高だが、販売価格を考えるとコスパは悪い」という感じでしょうか。

また、MC-14(1.4倍)/MC-20(2倍)のテレコンバータにも対応しており、作例の最後に「テレコンバータ

MC-14」使用時の画像を上げていますが、思ったよりシャープネスが低下して見える気がしました。

-------------------------- 以降続く(予定)---------------------------