2025年は1月後半からは10年に1度クラスの警報級の大雪となり、それ以降も緩急はあるものの荒れた天気が続いていたため少し自粛(?)、前回の1月19日に無雪の「十枚山」へ出掛けてから約1ヶ月ぶりの登山です。

本当は2023年に行ってすっかり気に入った鈴鹿の「霊仙山」に行こうかと考えていたものの、冬型が続いてアクセス道路も含めて大雪になってしまったり、逆に融雪で雪崩の危険があるような状況も困るなあと思っていました。

登山に最適だろうと思っていた2月14日は野暮用を言い付けられていたため、抜群の登山日和&素晴らしい雪山を遠目に見ながら市街地に出掛けていました(^^;

その後も冬型が強まりましたがようやく安定した天候になってきそうだなと思い、YAMAPで「霊仙山」の情報を見てあっと驚き!標高が低いため暖気が入った頃に融雪が進んでしまったのか?それとも現地には思ったほど雪が降らなかったのか?現地では先週末時点でも山頂の地面が露出しているような状況となっています。

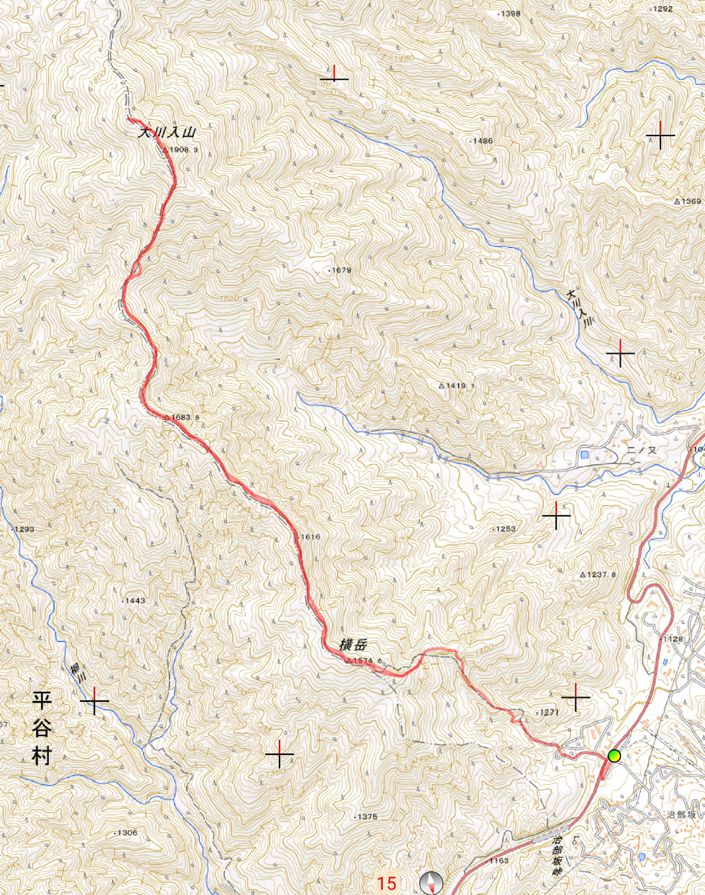

そんなわけで、またまた手軽に雪を楽しめる&勝手知ったる山(たぶん今回行けば13回目の登山だと思う)南信の「大川入山(1908.3m)」が候補に挙がりました。

個人的にこの山で唯一嫌だなと思っている「針葉樹の根っ子だらけの尾根筋」も雪がしっかり付けば快適に登れるし、雪が締まっていて距離が稼げそうなら「大川入山」を越えて「恩田大川入山」方面まで足を延ばせないかな…なんていう虫のいい考えも湧いてきました。

とりあえず冬型の気圧配置ながら等圧線の間隔が開いてくるはずの2月21日を第一候補にして準備しておきます。

当日はAM3:00に飛び起き、軽く食事&直近のコンビニで買い出し、たまに追い付く低速車も安全にクリアし、順調に走って「道の駅

信州平谷」でトイレ休憩した後、最終目的地の「治部坂峠」を目指します。

道路標識での気温は平谷と治部坂峠でー14℃、道中はほぼ路面に雪や凍結は無くてドライ。

津具峠〜根羽間の下りのみ除雪残りの古い氷を踏んだくらいで快調、治部坂の登りでもほぼドライ路面で車も汚れませんでした。

普段停めている西側駐車場は除雪されていないことが事前に判っていたので今回は久々に道路東側の駐車場へ入りました(下山してからよく見たら蕎麦屋さんの駐車場に止めてしまっていたようでどうもすみませんm(_

_)m お休みだったみたいだけど…)。

車内で靴の履き替えetc.を済ませ、ちょうど日の出の時間となって、茜色に輝く中央アルプスを眺めながら出発しました。

ちょうど朝日が当たり始めた中央アルプスを見ながら駐車場を出発。

左奥が「横岳」のようですね。

雪に埋まった駐車場を横切る。(左) 沢の橋も手すりまで雪が積もっています。(右)

国道を渡り、70cmほどある段差を登って西側駐車場を横切り、登山口に向かいます。

登山口でチェーンスパイクを装着し、雪が手すりまで積った沢の橋を越え、いつもうんざりする針葉樹の根っ子だらけの小尾根に取り付きますが、今日は雪が豊富なため全く根っ子も出ていないため問題なくクリアできます(^^)

針葉樹の根がうるさい斜面もしっかり雪が付いている。(左) 痩せ尾根を通過して急登にかかる。(右)

痩せ尾根から遠目に見える「大川入山」は、まるで独立峰。

尾根の上部に出て、巻き道から痩せ尾根を越え、最初の難関(?)の急斜面に取り付きますが、雪は表面がフワフワサクサクなのにその下に固く締まった層が隠れており、丁度チェーンスパイクの爪が効き辛い状況なのがちょっと疲れます。

樹間から見る「大川入山」の本体は雪は豊富ですが、木々は真っ黒で今日は気温は低くても乾燥&無風だったためか霧氷は期待できそうもありませんね。

急斜面が緩んで周囲がカラマツ林になると、程なく「横岳(1574m)」に到着です。

そんなに積雪は多くないなと思われましたが、それでも標柱は見えているものの木製のベンチは完全に埋まっていました。

想像していたほどではないが、雪はしっかり積もっています。

横岳から先は緩やかな尾根のアップダウンが続き、積雪で笹が埋まっているためちょっとルートを外せば目指す「大川入山」の本体も(思ったよりも遠くに)見えてきます。

ちょっと登山道から外れて行く手のルートを見渡す。なんか、まだまだ遠く見えるなあ…(^^;

「大川入山」のアップ。

地形によって谷側から吹き上げる風で雪の移動が激しい。

低温のため、横岳も含めて西からの風が尾根を吹き抜けるような地形の場所では表層の雪の移動が激しく、昨日は降雪がなかった様子なのにも関わらずトレースが埋まっている場所もありました。

雪の量は豊富で気温も低いため快適に歩けますが、稜線では昼間になっても終始-10℃程度だったようで、久々にハイドレーションチューブの飲み物が凍ってしまいました(^^;

(ハイドレーションバッグはサック内、チューブもショルダーベルト内蔵&保温スリーブも追加してあり、チューブ内の飲料もその都度吹き戻していたんですが、肝心のバイトバルブ付け根に残った水分が凍ってしまったんです。)

とりあえず止水バルブを開閉したり、日の当たる側に固定したりして何度かトライしているうちに回復して一安心です(^^)

歩行中も、登りでは体温上昇でフードを外し、下りで風に冷たさを感じたらフードを被ってネックゲイターも使うなど、適宜切り替えながら歩きました。

いくつかのピークを超えます。(左) やっと「あと2km」看板まで来ました。(右)

いくつかのピークを登下降し、「あと2Km」看板の先で尾根上の最高地点を越え、尾根の向きが北寄りに変わった先の鞍部で最後の270mほどの登りに備えて小休止します。

雪の堆積も増えてくる。(左) まだまだこの先には大きな標高差…(^^;(右)

お馴染みの最低鞍部でザックを下ろして小休止。

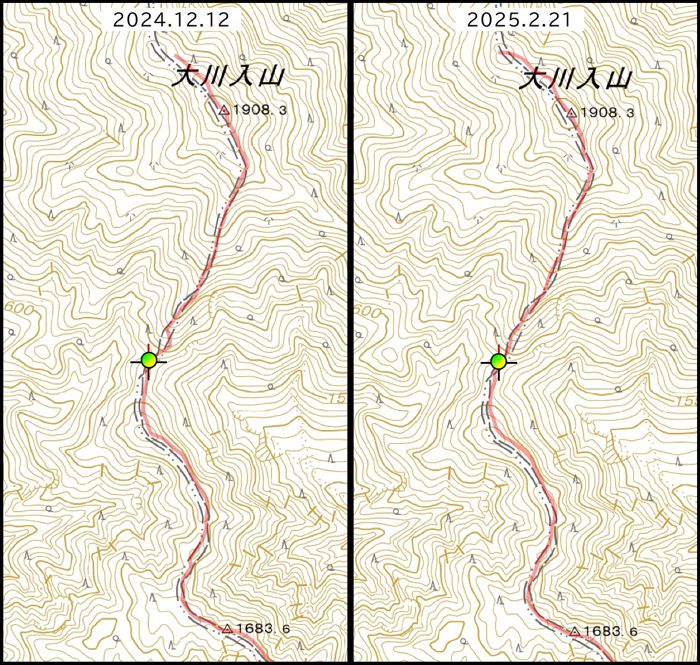

夏道は鞍部からやや右(東)向きに進んで樹林帯を登るようになっていますが、前日までのトレースは西寄りに尾根を直登しています。

中央のマークが最低鞍部。2024年12月12日(左) 2025年2月21日(右)

何年か前にもそのようにルート取りした記憶はあるので、今回もトレースに従って直登するコースを進みますが、あまり西寄りに行ってしまうと谷に向かって急傾斜で落ち込んでいるので注意が必要ですね。

(後で国土地理院の地形図で確認すると、地図上のルートは直登するかのように書かれていた)

でも、直登すると傾斜が急なうえに雪の量が多く、下生えのない樹林帯に比べて低灌木の枝が顔の位置にきてしまって歩き辛いかも…

夏ルートから外れているため、普段目にする「あと1Km」看板を見ることなく東側の展望が開ける展望ポイントに到着しました。

展望ポイントに到着。

展望ポイントの中弛みには雪の堆積が多い。

ishida好みのダケカンバの樹形。

そこから先もトレースはやや西寄りについていて、灌木帯を抜けると山頂直下へと続く笹原の末端に直接飛び出しました。

斜面の笹は埋まっているうえに雪は締まっており、ここからはスノーシューにチェンジして撮影ポイントを自由に歩き回れるようにしましょう。

傾斜は相変わらず急なのでヒールリフターを使うと登りが楽ですが、逆に斜面下に正対するような向きに立つと前のめりになってちょっと怖い(^^;

笹原の末端に出ます。

ishidaが大好きな1796.8m標高点ピーク。

それにしても急な斜面(^^;

1796.8m標高点ピークも高度を上げると見え方が違うので、この先も多数登場予定。

南の柳川の谷に向かってずっと笹原が続く尾根。

1796.8m標高点ピーク、見飽きんじゃんね。

辿ってきた尾根を振り返る。

風が通り抜けるような斜面では表面の新雪はほとんど飛ばされて固く締まった雪面となっていて、グリップは悪くないもののトラバースでは足首が傾いて結構歩き辛いというスノーシューの弱点も露呈します(^^;;;;;

それでも、普段は笹で遮られてしまうような場所でも見通しが良く利き、スノーシューなら登山道と関係なく歩き回って撮影が出来るのは楽しいですね。

またまた1796.8m標高点ピーク。

上矢作風力発電所と背後は豊田市街。今日は伊勢湾の対岸は見えていない。

山頂まであと少し(^^)…が、時間がかかるのがishida式。

以前は「ムーミンのお友達のスニフ」と呼んでいたが、ずいぶん崩れてしまった…。

今日の南アルプス南部の巨人たち。まだ午前の陽射し?

そんな訳で(?)やっと「大川入山」の山頂に到達したのは午前11時(登山開始から4時間30分)と、前回を上回るこれまでの最遅記録を更新したようです…

しかし、山頂には真新しい一人分のスノーシューの足跡が…山頂から西側を見ると、西側ピークの方向に往復のスノーシューの足跡が先の方まで続いているのも見えました。

どうやら、あららぎ高原側からの登山者が先に到着して帰って行った後のようでした。

はい、やっと「大川入山」山頂に到着。

積もった雪の高さでかさ上げされて、夏よりも中央アルプスがよく見える(^^)。

とりあえず時間的にも11時を回っているし疲労感もいつもより感じるので、秘かに狙っていた「あららぎ側のルートの探索」とか「あわよくば恩田大川入山方面へのチャレンジ」といった考えはどこかへ行ってしまいました(^^;

1796.8m標高点ピークを見下ろす。

立ち枯れ木群。

山頂西側からの恩田大川入山と恵那山。御岳の山頂には終始雲がかかっていた。

真っ白な富士見台と真っ黒な南木曽岳。背後の乗鞍や穂高は雲の中。

遮るものの無い中央アルプス。

今日の南アルプス。左奥には八ヶ岳や蓼科山も見える。

南アルプス北部の巨人たち。

上河内岳・茶臼岳の間に今日の富士山(^^)。

今日の恵那山をアップで。

カラマツの尾根に陽射しが入っていい感じ。

真っ白な雪面と青空のコントラストが良いよね。

こんなダケカンバの樹形も大好き。

もう一度、伊那谷と南アルプス。

午後の陽射しの南アルプス南部の巨人たち。

西側ピークを越えた辺りまで探索して笹に邪魔されることなく展望を十二分に楽しんだ後で見晴らしの良い場所を選んで雪を踏み固めてお昼ご飯の準備に入ります。

今回は腰を下ろして暖かいカップヌードルも食べるぞ〜

相変わらず気温は低いものの風は穏やかなので、風を避けられる日向の斜面であればグローブを外して食事することも可能でした。

食後はちょっと念入りにストレッチし、帰路に備えておきます。

南の空は薄雲で高曇り?

ishidaの活動痕(^^)。

天候は終始晴れですがシーイングはあまり良くなくて、伊勢湾の対岸や両白山地・伊吹山・鈴鹿山系はほとんど見えていません。

寒気の流れ込みによる雲もあちこち流れており、三河山間部は晴れ、南アルプスはほぼ晴れながら一部のピークにちょっと雲がかかる程度、八ヶ岳は見え隠れ、中央アルプスは時折り雲が巻きながらもよく見え、北アルプスや乗鞍・御岳のピークは終始雲に隠れた状態でした。

それでも午後になって南の空にも刷毛ではいたような巻雲が広がり始め、天候悪化というほどではないもののやや日差しにも陰りを感じる風情になって、そろそろ下山の途につく時間帯ですね。

そろそろ帰ります。

治部坂高原スキー場と蛇峠山。

茶臼山と左に浜松のアクトタワー。アクトの右には浜松医大病院の病棟も見える。

夏の名残りのノリウツギ。

南にはけっこう雲が広がってきた。気温は低いので彩雲も見える。

のどかな雰囲気だが、気温は終始氷点下。

帰路は横岳まではスノーシューのまま下りますが、やはり雪質がイマイチスノーシューにマッチしておらず、急斜面の下りではとても扱いづらくて疲れるだけでなく、最低鞍部への下りではけっこう滑ってしまいました。

横岳でチェーンスパイクにチェンジしますが、痩せ尾根の下りではチェーンスパイクではやっぱり思ったほど安心感が無くて、今日は「アイゼン」と「ワカン」のセットのほうが歩き易かったかもしれませんね。(どちらもクルマには積んであった)

そのまま登山口まで下って国道に出たところでチェーンスパイクを外しました。

エブリちゃんの待つ駐車場に到着したのはあっと驚き、午後4時14分でした…下山でも最遅記録更新か(^^;;;;;

国道と西駐車場の段差は70cmほどあった。(左) ドライ路面のため飛沫汚れなし(^^)のエブリちゃん。(右)

時間もちょっと押しているので今日も入浴はオミットし、着替えと念入りなストレッチをして帰路につきます。

今回はドライ路面ながら疲れを考慮して稲武経由でずっと国道を通って新城方面へ下りましたが、追い付いた車も概ね道を譲ってくれたり早々に別ルートへ行ってしまったお陰で、思ったよりもペースも速く、大差ない時間で帰ることができました。

自宅直近まで戻ってCoco壱番屋でシーザーサラダとロースかつカレーを食して帰宅しました。

------------------------ 本日の行程 --------------------------

自宅3:29 〜 買い出し 3:41 〜 5:34 道の駅 信州平谷 5:45 〜 5:51 治部坂峠(往路108.4km)

駐車場 6:31 --- 6:43 登山口(チェーンスパイク装着) 6:48 --- 7:29 痩せ尾根 --- 7:53 横岳 --- 8:33 ベンチピーク --- 8:52 あと2km看板 --- 9:25 最低鞍部 9:30 --- 9:45 展望ポイント 9:52 --- 10:05 笹原(スノーシュー装着) 10:20 --- 11:03 大川入山山頂(4時間32分) --- 11:30 西ピーク周辺(昼食) 12:30 --- 12:57 大川入山山頂 --- 13:49 最低鞍部 --- 14:19 あと2km看板 --- 15:12 横岳(スノーシュー→チェーンスパイク) 15:21 --- 15:34 痩せ尾根 --- 16:02 登山口 --- 16:14 駐車場(3時間17分)

治部坂峠 16:46 〜 16:53 道の駅 信州平谷 16:59 〜 19:10 Coco壱番屋(晩飯) 19:36 〜 19:45 自宅(復路116.5km 往復224.9km)