2023年から奥さんとのウォーキングや軽い山歩きなどは続けていましたが、この時期に雪を踏んで歩くような登山は今年に入ってからは出掛けてなくて、2月になってやっと初のスノーハイクっていう感じのishidaです(^^;

目的地は12年前にすがぴさん達と行った富士山麓の「竜ヶ岳(1485m)」とし、気象予報とにらめっこをして気象条件の良い日を選びました。

標高1485mの山ですが登山口の本栖湖畔が既に900m以上あり、大きなアップダウンや急傾斜も無く、雪の装備さえしていれば難易度の低い山なので、今回は日頃のトレーニングのお陰で体力の付いてきた奥さんに「大きな富士山」を見せてあげようというのが目的でした。

しかし、全国的に好天が予想されるのを見越して決めた予定日は、実は奥さんは用事があるってことが判明…結局いつも通りのishidaの一人旅になりました(^^;;;;;

当日は高速道路の深夜割引に間に合わせるためにいつも通り未明に起床、朝食も撮らずに東名高速道路三ケ日ICを目指します。

時間短縮のために(?)三ケ日JCT経由で新東名に入り、浜松SAで朝食とおトイレを済ませ、新富士ICを目指します。

朝霧高原への登りでは先行車をすべてクリア、快調に(といいつつ未明の富士のシルエットなんかも撮影しつつ)登山口の本栖湖畔に到着です。

駐車場には登山っぽい車は停まっておらず、もしかして今日の竜ヶ岳は貸し切り…?

朝霧高原で、未明の空に浮かぶ富士山のシルエット。奥さんにも見せてあげたかった(^^;

日の出前の本栖湖。写真撮影を楽しむ人たち。

準備をしているとちょうど日の出となり、そそくさと準備を済ませて軽くゼリーなんかも吸い込んでから歩き始めますが、周囲の積雪は思ったよりは多いものの、このところの暖かい日続きで雪解けが進んでいるみたいです。

車道を歩いて青少年スポーツセンター前を過ぎると右手の樹林帯に入る分岐があり、ここからは「東海自然歩道」と合流しながら斜面の取り付きまではすぐそこです。

念のためチェーンスパイクを装着して斜面に取り付くと、周囲の雪も「ザクザク」から「サクサク」に変わり、まだまだ早朝の気温は氷点下とはいうものの、風も無いため上着を脱いでも気持ちよく登りをこなしてゆけます。

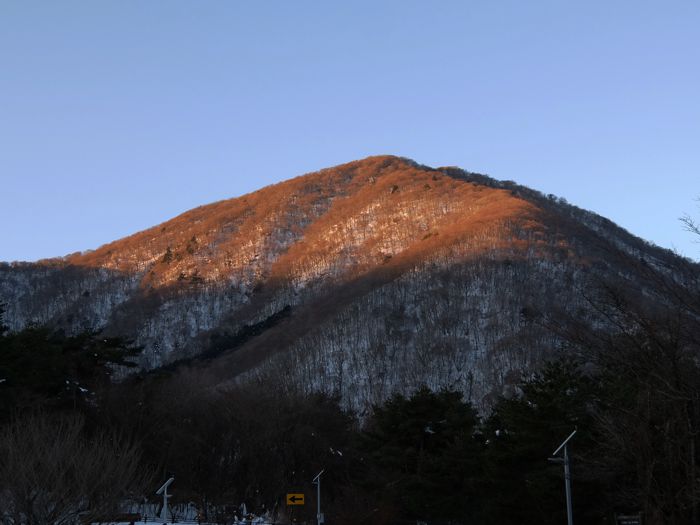

朝日を浴びる竜ヶ岳を見ながら歩き始めます。(見えているのは山頂じゃないけど…)

かなり溶融は進んでいますが、樹林帯ではまだまだ雪は豊富。

尾根筋に向かって高度を上げると背後に御坂山地。(左) 次第に明るい林になります。(右)

杉の植林地と広葉樹林の境い目を縫うようにして高度を上げ、小ピークを越えて鞍部を過ぎれば笹原の尾根に飛び出し、朝日をバックにした富士山の遮るもののない姿を見渡すことができるようになります。

竜ヶ岳はお正月前後に「ダイヤモンド富士」が見られることでも有名なため辰年に絡めて撮影に来る人たちも多いと思いますが、今日もあと30分ほど早ければ登山の道中のどこかで見られたかもしれませんね(^^)

小ピーク手前では本栖湖の湖面と白峰三山、鳳凰三山なども(写ってないけど八ヶ岳も)見えます。

もうちょっと早い時間に山頂直下辺りまで達していれば「ダイヤモンド富士」だった?

鞍部から東屋への登り。振り返ると背後には青木ヶ原樹海と御坂山地。

石仏のある祠と東屋。背後のこんもりとした部分は山頂に続くなだらかな尾根の上部。

逆光が厳しいため、東屋をフード代わりにして撮った富士山。額縁に入った富士山?

小ピークの先で今回唯一の下りとなった後で登り返すと周囲は完全に笹原の中の道となり、行く手のこんもりとした場所に石仏と東屋があります。

この先はいったんやや急傾斜の斜面をジグザグに登ってゆくと、山頂へとつながるなだらかな尾根筋に到達します。

道中、眼下には朝霧高原から青木ヶ原樹海と大室山、その向こうには西湖や御坂山地、丹沢の山々なども見えてきて、富士山を中心とした壮大な箱庭のようです。

山頂に向かって斜面を登ると、石仏と東屋のある台地が眼下に。

高度を上げると、御坂山地と足和田山の間の西湖もよく見える。

山頂へと連なる尾根筋まで登れば、あとは山頂までは傾斜の少ない稜線漫歩、北や西側の展望も開けてくるため、富士山以外の周囲の山々も見渡せるようになります。

山頂への尾根筋からのパノラマ写真。(スクロールできます)

木々の間から見る南アルプス。塩見岳〜北岳。

八ヶ岳も裾野まで見える。

ishidaがまだ足を踏み入れたことのない甲信の山々。

本当に眺めの良い尾根歩きが楽しめ、背後には八ヶ岳や甲信の山々から御坂山地や丹沢山地、西には木の間から南アルプスの山々などが姿を現します。

いよいよ写真撮影などでishidaのペースが落ちてきたところで、先のほうから人の話し声が聞こえてきて、若いカップルが山頂のほうから楽しそうに写真を撮りながら下りてくるのと会いました。

ここまで、足跡などから見ても今日はishidaが一番乗りだと思っていたのですが、実は先行していた人たちが居たのでした(^^;

先行していたお二人さんを見送る。遠景は丹沢山塊の山々。

お二人さんを見送って、ちょっと歩けばもう「竜ヶ岳」の山頂まではあっという間です。

標高差約570m、写真を撮りながら登って2時間半ということで、昨年奥さんと登った棚山よりも標高差・時間共に短いくらいですから、好展望も含めて奥さんと登るのにもとても良い山ですね。

広々とした山頂に到着!向こうには遮るもののない南アルプスの峰々。

やっぱり富士山もね(^^)

八ヶ岳。(左) 久々の登場。富士山をバックに入れて自撮りっていうのがけっこう難しかった。(右)

端足峠を隔てて南に連なる「雨が岳」と「タカデッキ」。

山頂は平らな広場のようになっており、もちろん東側の富士山を中心とした風景も素晴らしいし、西側へ行けば遮るもののない南アルプスの峰々の連なり、北は八ヶ岳と北アルプスもちらちら見えるし、南は毛無山や天子山塊、彼方の富士の宮や富士市の市街地、遠くには駿河湾の水面も光って見える素晴らしい展望です(^^)

西側に連なる南アルプス。聖岳、赤石岳、荒川岳、塩見岳、農鳥岳、間ノ岳、北岳、アサヨ峰、鳳凰三山。

白峰三山(農鳥岳、間ノ岳、北岳)。

聖岳、赤石岳、荒川岳。

富士山の雪面にも陽射しが入り始めた。

山頂周辺を行ったり来たりして写真撮影にいそしみますが、ちょうどこの時間帯になると富士山の雪面に日光が当たり始め、刻々と表情が変わってゆくのも良いですね。

そんなこんなしていると後続のお二人さんと単独の方も到着、軽く軽食をとったりしても時間もまだ10時ですが、富士山の表情の変化を下山しながら撮影して帰ることにします。

前回は下山時には山頂のすぐ下から本栖湖側の北斜面に下るコースを行きましたが、今日は富士山の眺めを優先して往路と同じルートで下山することにしました。

来た道を戻りますが、まだまだ午前の陽射し。

太陽の位置が変わり、富士山の表情も刻々と変化します。

道志山地とその向こうに丹沢の山々。丹沢って標高のわりには積雪が豊富なんですね。

御坂山地と足和田山に抱かれた西湖。

静岡県側の土地利用と、青木ヶ原樹海の差がよく判る。

実は今日は同じアングルの写真を大量生産してます。

富士山の寄生火山中最大の「大室山」。

朝霧高原と靄に沈む富士宮・富士市街。遠くに駿河湾と伊豆半島の海岸線。

朝霧高原と靄に沈む富士宮・富士市街。遠くに駿河湾と伊豆半島の海岸線。

石仏と東屋のある小ピークと「子連れ富士」。

東屋を過ぎるとしばらく先で富士山とはしばらくお別れ。

12年前にも小同じように撮った気がする(^^)。

笹原の斜面をどんどん下る最中にも富士山の表情や見える景色が変わるため、いちいち立ち止まっては撮影に大忙しです。

しかし、下山にかかるとどんどん登ってくる人とすれ違い、東屋を過ぎて樹林帯に入った11時頃になってもまだすれ違う人もいて、今日も平日とはいえ人出が多くてやっぱりアクセス良好なことも相まって人気の山なんですね(^^)

しかし、朝のうちはとても歩き易かった登山道も、まるで春のような陽射しで気温も上昇、日当たりの良い場所では泥濘が出来てしまっていますが、汚れてから外すのもイマイチ出し、最後の下りは北斜面なのでとりあえずチェーンスパイクは付けたまま下ります。

地面が出ている場所はどんどん融雪が進む。(左) 雪が多い場所ではまだ歩き易い。(右)

お昼近くなって、本栖湖の湖面やスポーツセンターまで陽射しが入った。

鞍部の先の小ピークを超えると登山道は北斜面に入るため雪も豊富で歩き易く、そのまま土を踏むことなくスポーツセンター前まで下ることができたお陰でチェーンスパイクもすっかりきれいになりました(^o^)

あとちょっとで車道に出ます。

キャンプ場周辺では先日の大雪によってあちこちで松などの大枝が折れていた。

湖畔の駐車場に戻りました。

湖畔の駐車場に戻りました。

本栖湖畔の駐車場に戻ると日射しはうららかですがまだまだ気温は低くて肌寒いですが、エブリちゃんの車内はポッカポカ(^^)とりあえず下着以外は全部着替えちゃいます。

まだお昼ちょっと前くらいの時間なので、近辺でお昼ご飯を食べ、帰りの道中もちょこちょこ寄り道しながら富士山の眺めも楽しもうということにしました。

湖畔のレストラン兼お土産屋さん(?)で昼食をとりながらおばちゃんと世間話、その人は学生時代に甲府で暮らしていたそうで、長女が大学時代に住んでいたところのすぐ近くだったみたいです。

朝霧高原付近にて。

ここから見ると大室山が離れて見える「子別れ富士」ですね。

OM-1の「手持ちハイレゾ」で撮影した上の写真からの切り出し。

春には桜との共演が見られる?

今日登った「竜ヶ岳」。まるで袴を履いているように植林されている。

富士宮市内。こんな景色を毎日見て暮らせるのって羨ましい(^^)

天子山塊と毛無山塊、右端が「竜ヶ岳」。

ishida式では富士山が最も雄大に見えるアングルと認定。

TVドラマのロケ地ではありません。

最後にド定番ですが(^^)富士川SA下りからの富士山。

食事後に国道を南進し、朝霧高原や富士宮市街でも富士山の眺めを楽しみ、富士川スマートICから高速道路に乗り、富士川SAでも富士山の眺めを楽しんで帰りました。

終始好天で、富士山もずっとすっきり見えていましたよ(^^)

やっぱり富士山が見えるのって嬉しいよね(^^)

--------------------------------------- 本日の行程 ---------------------------------------

自宅 3:05 〜三ケ日IC 〜 新東名 〜 4:07 浜松SA 4:34 〜 新富士IC 〜 6:25

本栖湖駐車場

(往路:208Km)

駐車場 6:47 --- 7:00 登山口 --- 7:45 小ピーク --- 8:06 石仏 ---

9:18 山頂

山頂 10:05 --- 10:48 石仏 --- 11:28 登山口 --- 11:47 駐車場

本栖湖駐車場 12:06 --- 12:09 本栖館(昼食) 12:43 --- 13:00 道の駅 朝霧高原 13:15

--- 富士宮市内 --- 14:35 富士川スマートIC・SA 14:45 --- 三ケ日IC --- 給油(入出SS)

--- 16:57

自宅

(復路:206km 往復:414Km)